- 2023-1-28

- Enjoy This (観てほしい絵画展), Impression (絵画展の感想)

- コメントを書く

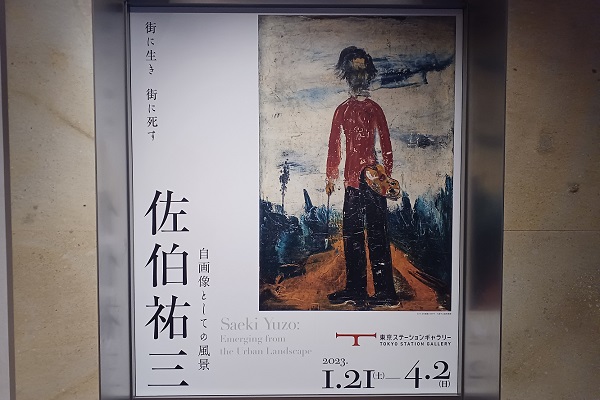

2023年、一推し!の展覧会「佐伯祐三 自画像としての風景」を観てきました。

数ある展覧会で、なぜ一推し!とまで念を押すのか?

もちろん、”佐伯祐三”という画家が好きだからという理由もあるけれど、なによりも展示作品の充実度が半端ないからです。一言でまとめてしまえば、これほどまで質と量の伴った佐伯祐三展はなかなかない!と思っています。そういう意味でも、私的にはおススメの展覧会です。だから、ぜひとも行ってほしいですね。^^

今回は東京と大阪での、巡回での開催となっています。これから見に行く人も参考になるよう、私のレビューを交えながら、見所作品やポイントなどについて話していこうと思います。

|

【 佐伯祐三 自画像としての風景 】 (大阪開催)…大阪中之島美術館にて (東京開催)…東京ステーションギャラリーにて |

佐伯祐三は個人的に好きな画家なだけに、前々から楽しみにしていた展覧会でした。しかも今回は”回顧展”という事で、展示作品すべてが”佐伯祐三”一色!!ここまで質と量が揃った展覧会は、そうそうないと思います。実際に行けば分かりますが、目の前にずら~と並んだ佐伯の作品を観ていると、本当に嬉しくなるというか心が湧いてきます。

私が行ったのは東京開催(東京ステーションギャラリー)でしたが、大阪もほぼ流れは同じだと思うので、ぜひ参考にしてもらえたら幸いですね。

「佐伯祐三 自画像としての風景」展のレビューと見所!

命を削って描いたかの様な、枠をはみ出した荒々しい作風!

これこそ、私が惹かれる佐伯祐三の最大の魅力です。

佐伯は30歳という若さで亡くなってしまいましたが、まるで自分の命が短いことを分かっていたのか?作品を観ていると、命を削る想いで描いていたように感じてしまう。そして、ふと”ゴッホ”とダブってしまうのです。確かに作風はゴッホに通じる部分はあると思うし、何よりも作品自体が非常に重々しい感じがしますよね。特に2度目の渡仏時に描いた作品は、もう二度と日本の土は踏めないだろう…、そんな佐伯の覚悟が詰まっている様で、私は好きだったりします。

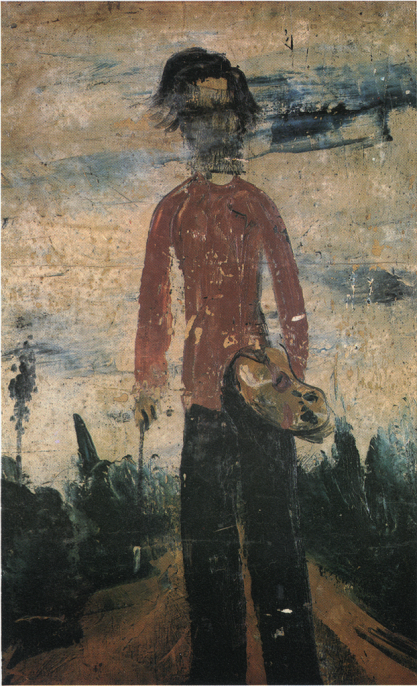

「立てる自画像」(1924年)佐伯祐三

・80.5×54.8cm、カンヴァスに油彩、大阪中之島美術館所蔵

さて「佐伯祐三展」で、真っ先に登場する作品が1924年に描いた自画像です。

おそらく今回一番のポイントだろう作品だと思っています。何といっても、顔の部分の描き方が尋常じゃなく異様だから!描き方というよりも、明らかに顔の部分が塗りつぶされているわけですが。もちろん画家なので、気に入らないから塗りつぶしたのだろうけど、一体どんな理由でなのか?

ヒントは裏側に描かれた「夜のノートルダム(マント=ラ=ジョリ)」にあると思っています。1924年と言えば、佐伯が最初のパリ滞在中に描いた作品です。自分の画風に悩んでいた時期と言われているので、おそらく佐伯なりに葛藤や悩みがあったのかもしれないですね。

参考)⇒「立てる自画像」から見える佐伯祐三の葛藤を解説!

ちなみに、私は「立てる自画像」という絵を観た瞬間、ルソーの自画像を思い浮かべてしまったのですが、雰囲気が似ていると思いませんか??

↑これは参考に挙げているので、実際は展示されていません。

1度目の渡仏

佐伯祐三の1度目の渡仏は、1924年1月~1926年1月頃の約2年間。でもこの時のパリ滞在経験は、その後の佐伯の人生に大きな影響を与えたのは間違いないでしょうね。特に一番影響を与えた出来事は、1924年6月に里見勝蔵に同行して訪問したモーリス・ドラマンクからの一言だったと思います。自身が描いた裸婦画を見せて、「生命感がない!アカデミック!」と否定されたのです。佐伯が自身の画風を見つめなおす、大きな分岐点となったからです。

「靴屋(コルドヌリ)」(1925年)佐伯祐三

・72.5×59.0cm、カンヴァスに油彩、アーティゾン美術館所蔵

佐伯はドラマンクの一言に触発され、自身の画風を見つめなおすわけですが、その答えが↑上の「靴屋(コルドヌリ)」シリーズになると思います。数点描いた「靴屋(コルドヌリ)」の1枚が、サロン・ドートンヌで入選した事からも、佐伯は何かを掴んだのでは?と思えてならない。本来なら建物全体を描いてもいいようなもの、でも描かれているのはクローズアップされた壁と扉。明らかに、着眼点がちょっと違いますよね。

「レ・ジュ・ド・ノエル」(1925年)佐伯祐三

・71.7×59.4cm、カンヴァスに油彩、大阪中之島美術館所蔵

佐伯作品で、見てほしいポイント!

さて佐伯祐三の描いた作品で、特に見てほしいポイントが、枠に収まり切れないくらいクローズアップされた作風です。確かに佐伯は建物の質感を表現したいという意図があった様ですが、それでもカンヴァスに収まらないくらいにデカデカと描くって…、私が思うに、自身の画家としての殻を飛び出したい!高みを目指した思いが作品に表現されているのかな~と。もちろん、その要因にはグラマンクからの一言があるとは思いますが…。

特に2度目の渡仏頃の作品はそれが顕著に出ている感じです。この「佐伯祐三展」では”枠をはみ出した作風”にポイントを置いて見るのも面白いと思います。

日本滞在時

1926年に佐伯はいったん日本へ戻ります。

「下落合風景」(1926年)佐伯祐三

・60.4×72.8cm、カンヴァスに油彩、大阪中之島美術館所蔵

現在新宿に「佐伯祐三アトリエ記念館」がありますが、ここは佐伯祐三の住んでいた家が元になっています。1度目の渡仏前までと帰国時に住んでいた場所で、実際に住んでいた期間としては4年くらい。佐伯はこの地を拠点に、下落合の風景画をいくつも描いています。でもパリの風景画家というイメージが強いだけに、私にとってはちょっと新鮮な感じがしてしまいますね。

2度目の渡仏

1927年8月頃、佐伯は2度目となるフランス”パリ”へ。

佐伯は持病もあったそうで、自身の寿命をある程度分かっていたのでは?と思うのです。もう二度と日本の土は踏めないだろう…。そんな覚悟が作品に詰まっている様で、私はこの時期の作品が特に好きなのです。

「新聞屋」(1927年)佐伯祐三

・73.6×60.2cm、カンヴァスに油彩、朝日新聞東京本社所蔵

今回特に目を惹いた1枚がこの「新聞屋」です。描きたいものにクローズアップし、大胆で豪快な構図と筆遣い。もちろん枠をはみ出した作風は健在で、これにプラスして佐伯の覚悟が加わっていると思うと、やっぱり2度目の渡仏時の作品は、見ごたえがありますね。

「靴屋」(1927年)佐伯祐三

・60.6×73.2cm、カンヴァスに油彩、大阪中之島美術館所蔵

靴職人の熱心に仕事に従事している様に、佐伯は見とれてしまったのだろうか?

「カフェ・レストラン」(1928年)佐伯祐三

・59.9×73.0cm、カンヴァスに油彩、大阪中之島美術館所蔵

この「カフェ・レストラン」も今回特に印象に残っている作品です。線の描き方に佐伯のセンスを感じませんか?個人的に部屋に飾りたいな~と思う1枚ですね。

「テラスの広告」(1927年)佐伯祐三

・51.5×63.4cm、カンヴァスに油彩、アーティゾン美術館所蔵

荒々しさと尖った感のある作風なのに、でもスタイリッシュなセンスを感じてしまう。もうちょっと分かりやすく言えば、”豪快に見えて、でも品がある”と言った具合でしょうか。佐伯祐三の画風とパリは、相性がイイと感じてしまう瞬間ですね。もちろん佐伯自身もパリとの相性の良さを感じていたと思います。”パリで描きたい!”という強い想いが、2度目の渡仏行きの理由だったからです。

佐伯祐三だけに”静物画”は新鮮!!

「佐伯祐三展」で個人的に嬉しい発見は、佐伯の静物画が数点見れた事でしょうか。佐伯祐三と言えば、風景画家というイメージがあります。今回もそうですが、下落合やパリの風景画が多く展示されていましたし。でも静物画というと、あまりイメージはないのです。確かにこれまで見た事はあったけれど、ここまで勢ぞろいするのも珍しいと思います。

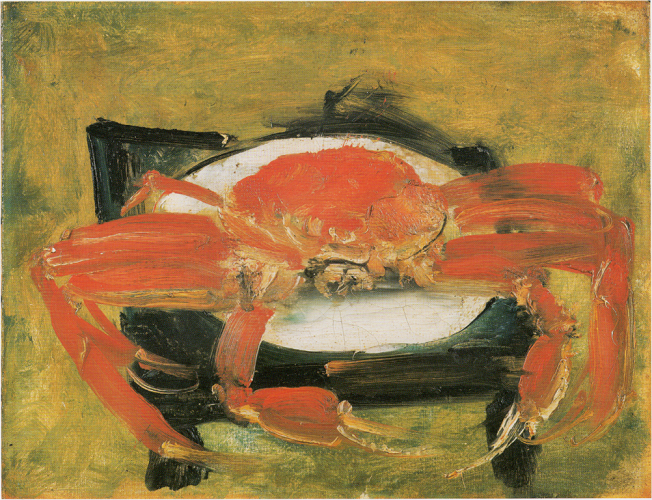

「蟹」(1926年頃)佐伯祐三

・31.8×41.0cm、カンヴァスに油彩、個人蔵(大阪中之島美術館寄託)

この「蟹」は茹でたズワイガニを描いたそうです。素早い筆さばきと豪快なタッチで、たった30分という短い時間で仕上げた作品。蟹の殻の感じがよく表現されている感じです。佐伯は普通に静物画を描いても上手いな~というのが分かりますね。

ちなみに今回見れた静物画は、「蟹」以外に6点ほどありました。

・「テレピン油のある静物」(1925年頃)大阪中之島美術館所蔵

・「絵具箱」(1925‐26年頃)大阪中之島美術館所蔵

・「ポスターとローソク立て」(1925年頃)和歌山県立近代美術館

・「にんじん」(1926年頃)高島匡夫氏蔵

・「鯖」(1926年頃)新宿区立新宿歴史博物館所蔵

・「薔薇」(1925年頃)ENEOS株式会社所蔵

特に印象的だったのが「テレピン油のある静物」と「絵具箱」で、共に大阪中之島美術館の作品です。ここは世界で一番佐伯祐三のコレクションを所蔵している美術館と言われています。本当にイイ作品を抱えているな~と、つくづく羨ましく思いますね。

全てが”佐伯祐三”一色!という「佐伯祐三 自画像としての風景」展。

これだけの量と質を一度に観れるのは、そうはないと思います。今回展示された作品は、1925年~1928年の約4年間で描かれた作品がほとんど!もちろん佐伯は他にも多数作品を描いてはいますが、それでもこの4年間の制作意欲は相当高かったのが感じられます。30歳という年齢で亡くなったため、画家としての人生は5~6年ほど??

でも画家人生の密度で言えば、かなり濃かったと思います。

今回「佐伯祐三展」を回りながら、ふと”人生って長さではなく、密度が大事なのかな~”って思ってしまいました。40代の私が人生を語るのも可笑しな話ですが、それだけこの展覧会は内容が濃かったというわけですね。

東京ステーションギャラリーと、その後は大阪中之島美術館(2023年4月15日~6月25日)でも開催します。

ぜひ、時間を作って行ってみてはどうでしょうか?かなりの内容の濃さに、充実した鑑賞が出来ると思いますよ!!

※ここで扱っているイラストや作品画像はpublic domainなど掲載可能な素材を使用しています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。