- 2022-7-24

- Enjoy This (観てほしい絵画展)

- コメントを書く

先日、東京都美術館でやっと開催に至った「ボストン美術館展 芸術×力」を観てきました。

本来なら2020年に巡回予定の企画展でした。まさかコロナの影響で、2年遅れになってなってしまうとは…。そういう意味では本当に”やっと”という感じですね。

私が行ったのは開催初日の7月23日。”夏真っ盛り”というだけあって、さすがにこの日も外の日差しと蒸すような暑さは辛いですね…。でも美術館内は冷房が効いていて居心地は最高!ついつい長居しがちになってしまいました。出来れば館内では1枚羽織るものがあるとイイと思います。

|

【ボストン美術館展 芸術×力】 ・会期:2022年7月23日(土)~10月2日(日) |

それでは、「ボストン展」の内容に迫りながら、私的にレビューしていこうと思います。

さて、アメリカ、マサチューセッツ州にあるボストン美術館は、日本との関係が深い事でも知られています。浮世絵や巻物、刀剣など日本の美術品が豊富に所蔵されているのも特徴で、個人的には美術館というよりも博物館?に近いイメージだったりします。

今展は”芸術と力”をテーマにした日本の美術品が豊富に展示されていて、特に長船長光の太刀”銘長光”と「吉備大臣入唐絵巻」が個人的に印象的でした。正直言って、これだけでもヤバいくらい時間が経つのを忘れます。それだけ釘付けになってしまったのです。^^

もちろん絵画もイイものがあるので、まずはそこから見ていこうと思います。

「メアリー王女、チャールズ1世の娘」(1637年頃)アンソニー・ヴァン・ダイク

・132.1×106.3cm、カンヴァスに油彩、ボストン美術館所蔵

これはアンソニー・ヴァン・ダイク(Anthony van Dyck)の作品「メアリー王女、チャールズ1世の娘」。肖像画家の巨匠というだけあて、実に人物の描写が上手い!人物や衣装の質感だったり、まさに本物そっくりと言った感じでしょうか。でも細密に描かれてはなく、流れる様な筆さばきでリアルに表現しているのが凄いですね。ルーベンスから”優れた弟子”と評価されたのも分かる気がします。

「祈る聖ドミニクス」(1605年頃)エル・グレコ

・104.7×82.9cm、カンヴァスに油彩、ボストン美術館所蔵

「灰色の枢機卿」(1873年)ジャン=レオン・ジェローム

・68.6×101cm、カンヴァスに油彩、ボストン美術館所蔵

これは19世紀頃に活躍したフランスの画家ジャン=レオン・ジェローム(Jean-Léon Gérôme)の作品。「灰色の枢機卿」というちょっと意味深なタイトルも興味をそそられますね。もちろんも描かれている画も意味あり気な感じだったのです。

書を読みながら階段を降りている黒の衣を着た僧侶と、頭を深く下げている身分の高い者たち。中には枢機卿らしき人物がいるのも分かります。何だか意味がありそうですよね。^^

参考)⇒ジャン=レオン・ジェロームの「灰色の枢機卿」を解説!

「1902年8月のエドワード7世の戴冠式にて国家の剣を持つ、第6代ロンドンデリー侯爵チャールズ・スチュワートと従者を務めるW・C・ボーモント」(1904年)ジョン・シンガー・サージェント

・287×195.6cm、カンヴァスに油彩、ボストン美術館所蔵

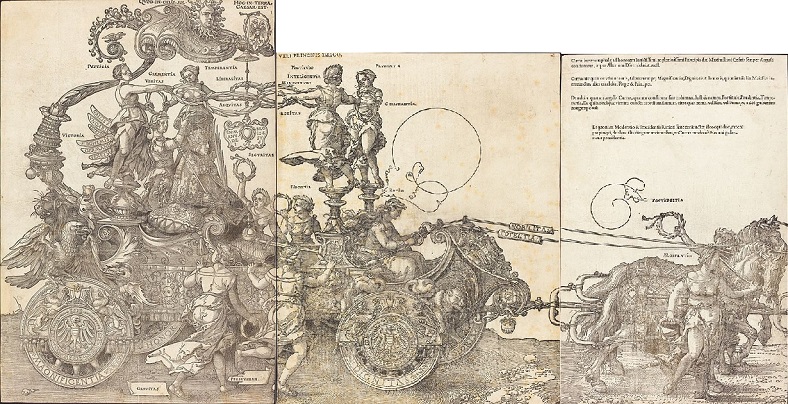

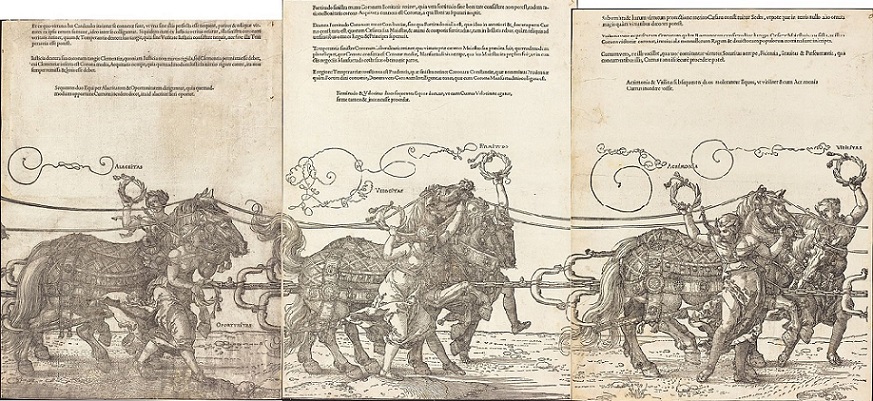

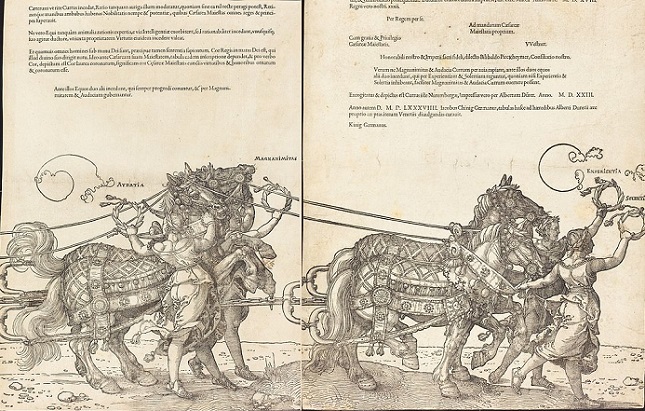

「マクシミリアン1世の凱旋車(左)」(1518‐1522年頃)アルブレヒト・デューラー

・46×228cm、木版、ボストン美術館所蔵

これはアルブレヒト・デューラーの木版画。当時パトロンだったマクシミリアン1世の注文で制作した作品です。まるで装飾画の様な細密で緻密な描写のため、かなりの時間と手間がかかった作品と言われています。1519年にマクシミリアン1世は亡くなってしまい、その後も継続して制作していたそうです。

「マクシミリアン1世の凱旋車(中)」(1518‐1522年頃)アルブレヒト・デューラー

当時の統治者は自身の政治的功績、美徳を誇示するため、こういった大規模な連作版画を作らせていたそうです。当時としては有効な媒体だったそうですが、細かな注文が多かったそうで制作側デューラーにとってはかなり手間暇かかったといいます。

「マクシミリアン1世の凱旋車(右)」(1518‐1522年頃)アルブレヒト・デューラー

これまでデューラーの版画はいくつも観てきましたが、どれも精密かつ緻密。数学者としての側面もあったので、理系的思考も作品に表れているのでしょうね。

デューラー(Albrecht Dürer)、1471ー1528年

ドイツ・ルネサンスを代表する画家。金銀細工師の息子に生まれ、父に学んだのち、1486年よりM・ヴォルゲムートに師事し国際ゴシック様式の絵画、版画を学ぶ。90年、ショーンガウアーに師事するために修業に出るが、彼の死去により果たせず、ストラスブール、バーゼルなどを遍歴。94-95年と1505‐07年の2回ヴェネツィアへ旅行し、イタリア・ルネサンスに触れる。特に2回目の旅行では私淑するベッリーニと会った。以後、人体比例や遠近法を研究。これは没後刊行の『人体比例論』(1528年)に結実する。12年皇帝マクシミリアンの宮廷画家。20‐21年、皇帝後継者カルル5世に自己の地位を保証してもらうためネーデルランドを旅行。当時の画家たちに大きな影響を与えた。また版画を一つのジャンルとして確立し、数多くの木版画、銅版画の傑作を残している。

※出典元:「西洋絵画作品名辞典」

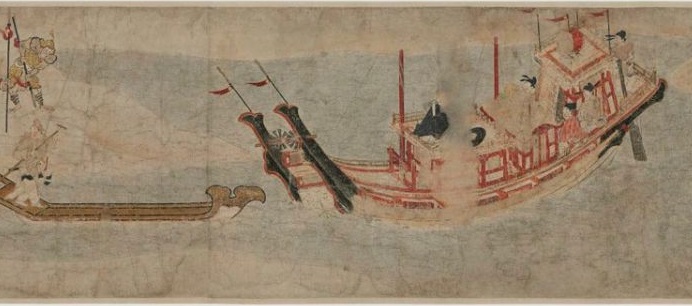

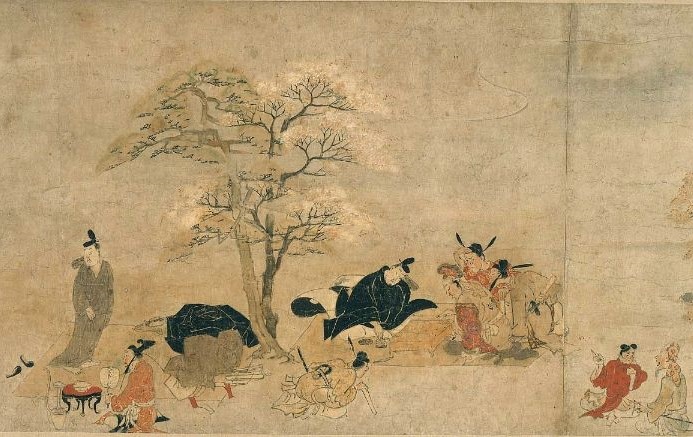

そして今回特に釘付け作品が「吉備大臣入唐絵巻」

普段あまり絵巻に惹かれる事はないのですが、なぜか今回に限っては魅入ってしまったのです。ユーモアと一連のストーリーが巻物に凝縮されている。この日本独特の絵画形式は、見ものだと思います。

この「吉備大臣入唐絵巻」は吉備真備が遣唐使として唐に向かった話を描いています。簡単なストーリーを交えながら、作品を見てみようと思います。

「吉備大臣入唐絵巻(巻第1)」

吉備真備を乗せた遣唐使の船が日本からやってきました。港では皇帝の使者たちが出迎えています。しかし才能を恐れた唐人たちによって、吉備は高楼に幽閉されてしまうのです。

「吉備大臣入唐絵巻(巻第2)」

高楼に幽閉された吉備の元に、鬼がやってきます。実はこの鬼はかつて遣唐使として海を渡り、没した阿倍仲麻呂の霊だったのです。

「吉備大臣入唐絵巻(巻第3)」

唐人たちは吉備に恥をかかせようと、難解な文の試練を課そうとします。そこで吉備と阿倍仲麻呂は飛行自在の術を使い、試験の盗み聞きをしに向かいます。

その後、難解の文の試練を課すためにやってきた使者は、すでに試練の内容を知っていた吉備に驚き退散。そして次なる試練として囲碁対決を課してきます。

「吉備大臣入唐絵巻(巻第4)」

囲碁の名人と真備の対決が始まりました。しかし勝敗はなかなかつきません。吉備は隙をついて黒石を一つ飲み込み勝利を収めます。唐人たちはこの吉備の勝利を怪しみ、下剤を飲ませますが…。真備は超能力で腹に石をとどめ、正真正銘”勝利”を手にしたのでした。

物語としてユーモアがあって、一連の流れでストーリーを追って見れる巻物。今で言う漫画に近い代物でしょうか。こういった娯楽的芸術が平安時代後期頃に制作されたと思うと、当時の文化的高さが垣間見れるわけです。

本来ボストン美術館はアジアやヨーロッパ、アメリカ美術を始め、古代から現代と実に様々な作品を幅広く所蔵している美術館です。今回はその中から”芸術”と”力”に焦点を当てた作品がやって来たわけです。本音を言えば”もっと西洋絵画も観たいな~”と、欲を言えば本当にキリがないわけですが…。

このコロナのご時世でボストン美術館の一部でも観れただけでも、実に貴重な時間が過ごせたと思うのです。思いのほかイイ作品もありましたしね!^^

ぜひあなたも行ってみては!?

※ここで扱っているイラストや作品画像はpublic domainなど掲載可能な素材を使用しています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。