- 2025-3-24

- Enjoy This (観てほしい絵画展)

- コメントを書く

国立西洋美術館で企画展「西洋絵画、どこから見るか?」を観てきました。

今回はアメリカのサンディエゴ美術館との共同企画で、約半分が日本初公開!

しかも芸術に詳しくなくても、それなりに楽しめる内容になっているのがイイですね。

今回は展覧会の様子も交えながら、私的レビューしていこうと思います。

|

【 目次 】 |

「西洋絵画、どこから見るか?」展を観てきました。

まず個人的な感想になりますが、内容的にはけっこう充実していた!と思っています。

国立西洋美術館によく行く私としては、新鮮味という点ではちょっと欠けるかもしれないけど、でも”新発見!”という点では”収穫大!”だったからです。

展示方法をちょっと工夫するだけで、普段と違った一面が観れるわけですから。

つくづく、絵画ってオモシロイですね。^^

ちなみに「西洋絵画、どこから見るか?」展ですが、東京展の後は京都でも巡回予定になっています。

興味のある方は、ぜひ参考にしてもらえると幸いですね。

さて、今回は国立西洋美術館とサンディエゴ美術館との共同企画になっています。

普段見慣れている作品でも、ちょっとした見せ方次第で普段とは違ったオモシロさがある。これも芸術の魅力だろうと思っています。

左「聖カタリナの神秘の結婚」パオロ・ヴェロネーゼ / 右「アポロとダフネ」パオロ・ヴェロネーゼ

例えば、上で挙げた作品もそうです。

左の「聖カタリナの神秘の結婚」は国立西洋美術館所蔵なので、結構見慣れている作品です。

対して右の作品は「アポロとダフネ」で、こちらはサンディエゴ美術館のコレクション。

この様に、今回の「西洋絵画、どこから見るか?」展は比較展示が大きな見所になっています。

”どこみる?”

つまり絵画の楽しみ方を提案すると見せ方がされているわけです。

だから”新たな発見”もあって、オモシロい!

左「ゴリアテの首を持つダヴィデ」アントニオ・デ・ベリス / 右「ゴリアテの首を持つダヴィデ」グエルチーノ

これは共に「ゴリアテの首を持つダヴィデ」を描いた作品です。

左のアントニオ・デ・ベリス作はサンディエゴ美術館所蔵で、右は西洋美術館の「常設展」でよく目にするグエルチーノ作。

この2作品の解説がまた興味深い内容だったので、ぜひ行った際はお見逃しなく!

「キリストの捕縛」ヒエロニムス・ボス(の工房) ※「西洋絵画、どこから見るか?」展より

そういえば、「キリストの捕縛」は妙に印象に残った作品ですね。

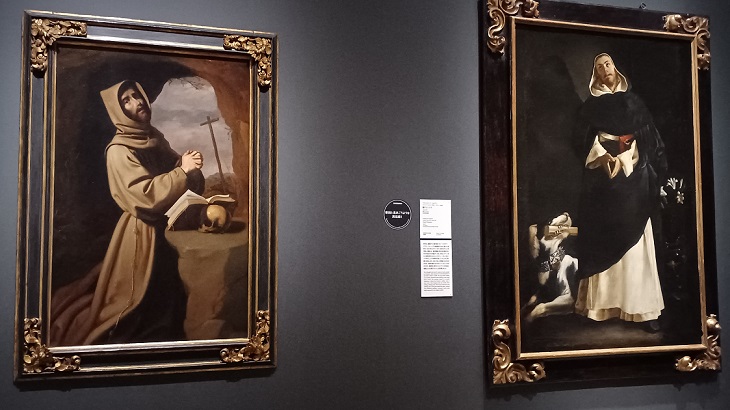

左「洞窟で祈る聖フランチェスコ」フランシスコ・デ・スルバラン / 右「聖ドミニクス」フランシスコ・デ・スルバラン

そして上の2つは、今回の注目画家の一人”スルバラン”の作品。

フランシスコ・デ・スルバラン(Francisco de Zurbaran)はバロック期を代表するスペインの画家で、特に宗教画で名を馳せた画家でした。

オーソドックスな構図でありながら、明暗対比と写実性の高さ!神秘性を感じさせる作風はさすが!!の一言。

そんな作品が大画面で、しかも4作品が一堂に展示されていたのは圧巻でした。

私は観た瞬間”オオッ!スルバランだ!!”って、ちょっと興奮してしまいました。^^

そして宗教画で有名なスルバランの”静物画”が展示されていたのは嬉しい発見でした。

「神の仔羊」(1635-1640年頃)フランシスコ・デ・スルバラン

・35.56×52.07cm、カンヴァスに油彩、サンディエゴ美術館所蔵

イエス・キリストを表現した傑作「神の仔羊」です。

神秘性と写実性の高さを特徴とするスルバランらしい作品だと思います。

というか、仔羊の静物画をここまで神秘的に描ける画家は他にはいないでしょうね。

(願わくば、プラド美術館所蔵の「神の仔羊」も横に並べて見たかったな~と。)

左「眠る二人の子ども」ルーベンス / 中「永遠(教皇権の継承)の寓意」ルーベンス / 右「豊穣」ルーベンス

もちろん私の好きな画家”ルーベンス”の作品も並べて展示されていました。

「眠る二人の子ども」は私にとって名画ともいえる作品で、コレが観れただけでも良かった。

良い絵は何度観てもイイものですね。^^

「マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物」(1602年頃)フアン・サンチェス・コターン

・68.9×84.46cm、カンヴァスに油彩、サンディエゴ美術館所蔵

こちらは注目作品の一つになっているフアン・サンチェス・コターン(Juan Sanchez Cotan)の「マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物」。

非常に厳かなで静寂を感じさせる作風は、何だか宗教画にも通じる感じがしませんか!?

もちろん写実性の高さも必見で、静物画の最高峰と言われるのも分かります。

今展では、静物画も大きな見どころだと思っています。ぜひ注目して欲しいと思います。

「キリスト捕縛」(1613-1615年頃)バルトロメオ・マンフレーディ

・120×174cm、カンヴァスに油彩、国立西洋美術館所蔵

バルトロメオ・マンフレーディ(Bartolomeo Manfredi)の「キリスト捕縛」です。

国立西洋美術館の「常設展」でもよく目にする作品なので、何とも馴染みのある作品の一つ。

カラヴァッジオの影響を受けた画家でも知られる画家です。

「スザンナと長老たち」(1615年頃)ジュゼペ・デ・リベーラ

・179×138cm、カンヴァスに油彩、サンディエゴ美術館所蔵

これはジュゼペ・デ・リベーラ(Jusepe de Ribera)の作品「スザンナと長老たち」

同じくカラヴァッジョ派として知られる画家です。

明暗対比もあってか、女性の描写はリアルで官能的!

同じ「スザンナの水浴」を描いた作品でも、これほど官能的な作品はなかなかないと思います。

左「バレンシアの海辺」ホアキン・ソローリャ / 右「水飲み壺」ホアキン・ソローリャ

こちらは共にホアキン・ソローリャの作品。

ホアキン・ソローリャ(Joaquin Sorolla)はバレンシア出身、つまりスペインの画家です。どちらも印象派的な作風が特徴です。

そういえば右側の「水飲み壺」ですが、最近国立西洋美術館のコレクション化した作品だったと思います。「常設展」でも見れる作品なので、ぜひ見てもらいたいものです。

多くの人は「企画展」ばかりに目が向きがちですが、「常設展」も見逃してほしくないですね!!

だって、名画の宝庫なわけですから!!

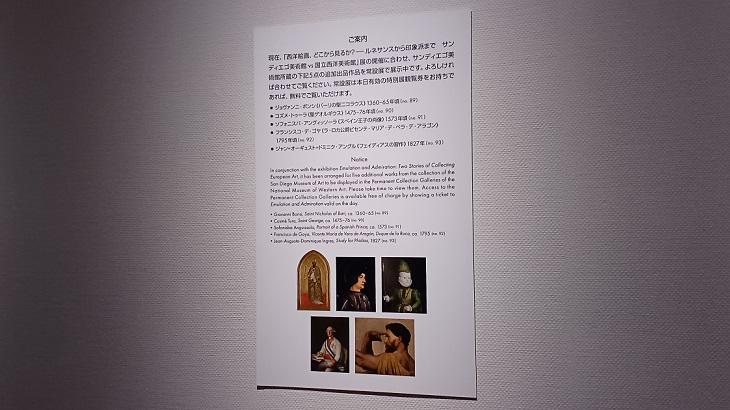

そして、忘れてはいけないのが以下の5点になります。

案内にもある通り、「常設展」でもサンディエゴ美術館の作品が展示!されているわけです。

・ジョヴァンニ・ボンシの「バーリの聖ニコラウス」(1367-1370年頃)

・コズメ・トゥーラの「聖ゲオルギウス」(1475-1476年)

・ソフォニスバ・アングィッソーラの「スペイン王子の肖像」(1573年頃)

・フランシスコ・デ・ゴヤの「ラ・ロカ公爵ビセンテ・マリア・デ・ベラ・デ・アラゴン」

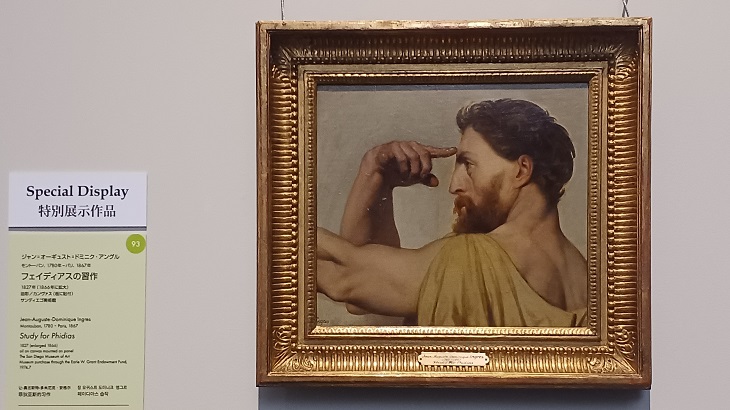

・オーギュスト=ドミニク・アングルの「フィスディアスの習作」(1872年)

オーギュスト=ドミニク・アングルの「フィスディアスの習作」 ※「西洋絵画、どこから見るか?」展より

「常設展」にも行ってほしい!!

そんな美術館側の意図があるのでは!?と思った瞬間ですね。

という感じで、簡単なレビューとなりましたが、私的には”新発見!”があった展覧会でした。

普段観る作品も、ちょっとした工夫と見せ方で”違ったオモシロさ”も得られる。それが再確認できた内容だと思っています。

今回の最大のテーマは”美術鑑賞の楽しみ方”なので、美術鑑賞初心者でも楽しめる内容だと思います。興味のある方はぜひ足を運んでほしいと思います。

そして次では、「西洋絵画、どこから見るか?」展で私的おススメ作品を紹介したいと思います。

私おススメ!の絵画を紹介します!

「西洋絵画、どこから見るか?」展で、これは外せない!と思える作品がありました。

絵画鑑賞が好きな人なら分かると思いますが、観終わった後に”妙に印象に残る”

…そんな作品があります。

今回紹介する作品は、そんな私が印象に残った作品です。

別に展覧会の目玉作品にはなってなくても、人それぞれ好みがあるというわけですね!

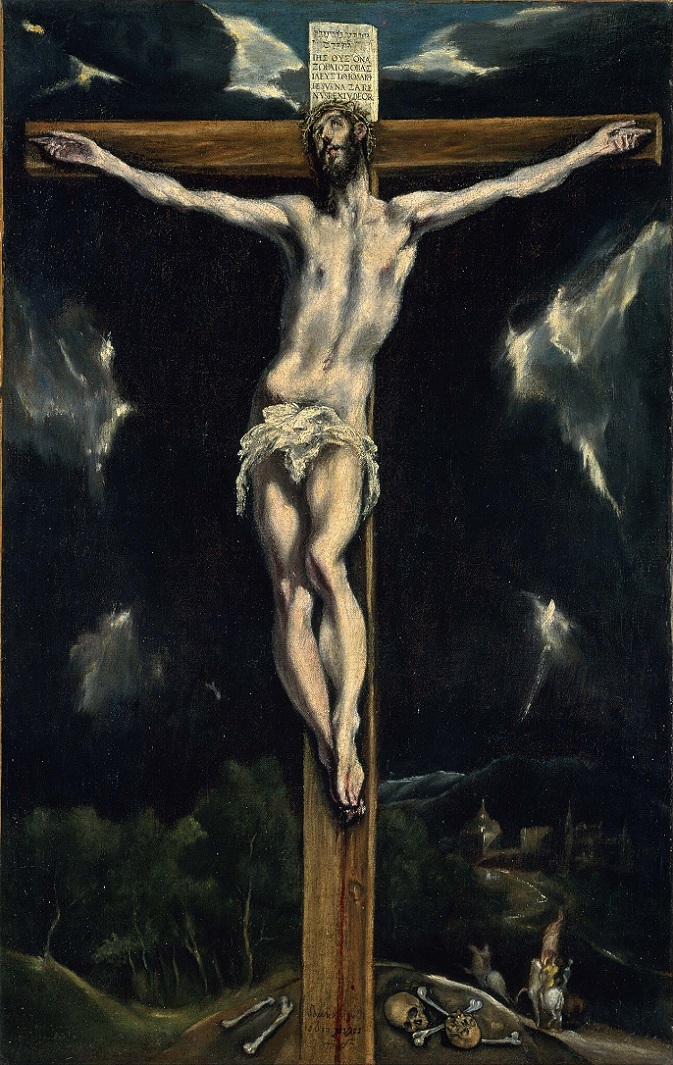

「十字架のキリスト」(1610-1614年頃)エル・グレコ

・95.5×61cm、カンヴァスに油彩、国立西洋美術館所蔵

まずは国立西洋美術館の「常設展」でよく目にするエル・グレコの「十字架のキリスト」です。

現在日本にエル・グレコの作品は2点?しかないと言われているうちに一つです。それがサンディエゴ美術館との比較展示は嬉しい体験でしたね。

「悔悛する聖ペテロ」(1590-1595年頃)エル・グレコ

・125.1×107.63cm、カンヴァスに油彩、サンディエゴ美術館所蔵

先ほど話したスルバランの宗教画とは”真逆!”と言った感じの作風です。

うねりのある表現と強烈な色彩観はエル・グレコならではの醍醐味!

ここまで個性豊かな作品が2点並べられると、不思議と嬉しくなってくるのは”アート好きの性”というものでしょうか。

「賭博場」(1760年頃)ジュゼッペ・デ・ゴッビス

・84×115cm、カンヴァスに油彩、サンディエゴ美術館所蔵

そしてジュゼッペ・デ・ゴッビス(Giuseppe de Gobbis)の「賭博場」も印象的でした。

これは公認の賭博場”リドット”を描いた作品で、当時身分問わず多くの人を引き付けた場所だったそうです。

まずこの作品で気になった点は、人によって仮面を付けている人といない人の違いでした。

解説によれば、胴元の貴族以外は仮面を付けるのがしきたりだったからそう。仮面のあるなしによって、身分の違いが垣間見れるのがオモシロイですね。

「賭博場(detail)」(1760年頃)ジュゼッペ・デ・ゴッビス

でも画家ジュゼッペ・デ・ゴッビスは賭博場の様子より、そこにいる人間模様を描こうとしたようです。

つまり、交わされる男女の駆け引き!です。

こういう作品は、細部を観察するに限るって事でしょうね!

今展のテーマは”美術鑑賞の楽しみ方”の提案です。

確かに解説の様に鑑賞するのも一つの楽しみ方だろうと思います。

でも最終的に行き付くのは、”好きな様に鑑賞する!”って事でしょうか。^^

(こんな事を言ったら、元も子もないですが…)

ぜひ、あなたが”素敵!!”と思える作品を、探してほしいと思います。

「西洋絵画、どこから見るか?」展の開催概要

では肝心の開催概要ですが、以下の様になっています。

|

【 「西洋絵画、どこから見るか?」展の開催概要 】 ※正式名は「西洋絵画、どこから見るか?-ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館 VS 国立西洋美術館」 (東京開催) ・時間:9:30~17:30まで(毎週金・土曜は20:00まで) ※入館は閉館の30分前まで |

東京の後は京都でも開催予定になっているので、興味のある人は行ってみるとイイと思います。

|

(京都開催) ・会期:2025年6月25日(水)~2025年10月13日(月・祝) ・時間:10:00~18:00まで ※入館は閉館の30分前まで |

※実際に展示される作品は、東京と京都で異なります。

※ここで扱っているイラストや作品画像はpublic domainなど掲載可能な素材を使用しています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。