- 2021-7-10

- Artwork (芸術作品), Word (用語)

- コメント:2件

今回は印象派の大きな特徴”色彩分割(もしくは筆触分割)”について、私なりに分かりやすく解説していこうと思います。

さて、印象派絵画は美しく明るい画風が多いので、好きな人も多いのではないでしょうか?

あまり詳しい知識などなくても、感覚で作品を鑑賞出来ますし、なにより雰囲気を味わうには最適だから。

でも印象派絵画は、知れば知るほど革新的で、技術的にも奥深い絵画だったりします。

その大きな理由に、今回解説する”色彩分割(筆触分割)”が大きく関わってくるのです。

|

【 目次 】 ・印象派の特徴を知ると、より鑑賞の幅が広がります! |

印象派の特徴を知ると、より鑑賞の幅が広がります!

印象派の特徴の一つに”色彩分割(もしくは筆触分割)”という技法があります。

これは絵具を筆で置いて描く技法で、観る人にそれぞれの色が混ざって見える様にする事です。

つまり”色彩分割”は色の特性や人間の目の錯覚を利用したもの。単純に”画家の印象で描いた風景画”ではないって事です。

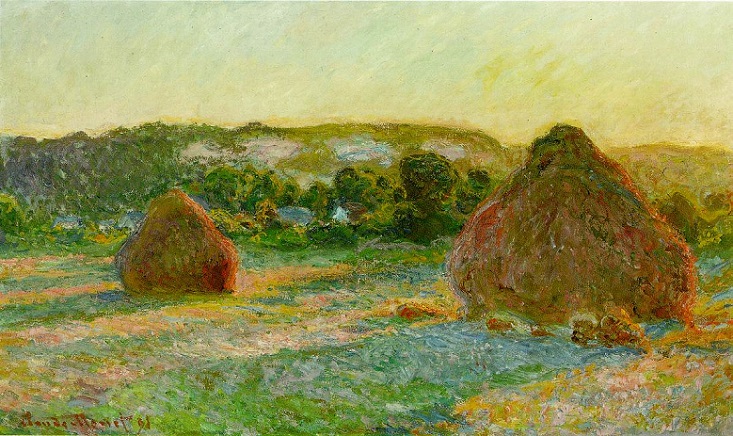

「積みわら」(1890-1891年頃)クロード・モネ

・60×100cm、カンヴァスに油彩、シカゴ美術館所蔵

どうしたら屋外の明るい風景をカンヴァスに表現できるか?

当時の印象派の画家たちは、試行錯誤して”印象派絵画”を誕生させました。

これまで普通に”印象派って綺麗な風景画だな~”しか思わなかった人もいるでしょう。

でも当時の画家たちの苦労や生み出し技法、特徴などが分かってくると、印象派は深みのある絵画なのが分かってきます。

…すると不思議なもので、作品の鑑賞方法にも広がりが出てきます。

美術館で作品を楽しむためにも、知っておいて損はないというわけです。

色の特性「色の三原色」と「光の三原色」について

まず、色の特性を知る事が”色彩分割”を理解する第一歩だと思います。

私は以前「色彩検定」で色彩について勉強した経緯もあるので、ある程度分かっているつもりです。でも普通に生活していく上では、なかなか色の特性を知る機会はないと思います。

あなたの周りを見渡せば、色の特性を利用した物で溢れているというのに…。

さて”モノ”には基本となる色、つまり『色の三原色』と『光の三原色』があります。

基本となる3つの色があり、この組み合わせによって様々な色が表現されているわけです。

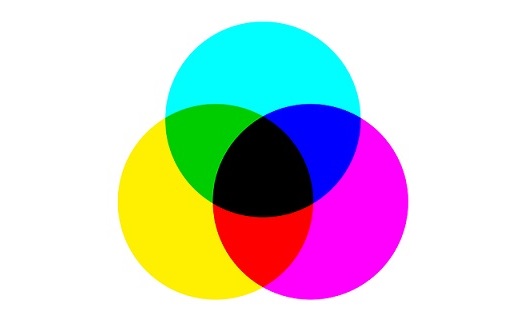

【色の三原色】

まず『色の三原色』は、シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)の3つが基本色になっています。この頭文字をとって”CMY”と呼んだりします。

そして3色の混ぜ方によって、様々な色を表わすことができます。

上の表ではシアンとマゼンタを混ぜると”青”になり、マゼンタとイエローを混ぜると”赤”になるのが分かります。そしてすべての色を混ぜると”黒”になる。これが『色の三原色』の最大の特徴で、専門的な言葉では”減法混色”と呼んだりします。

つまりは、混ぜ合わせていくと暗くなり黒に近づいていく性質というわけです。

身近なもので例えると、”絵具”が一番分かりやすいかと思います。絵具の色を混ぜていくと暗くなっていくのはそのためです。

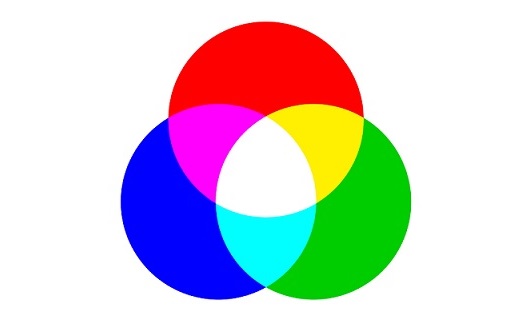

【光の三原色】

もう一つが『光の三原色』で、分かりやすく言うと”光を構成する基本の色”って事でしょうか。

基本となる3色は、Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)で、頭文字から”RGB”と呼んだりします。

そして『光の三原色』の最大の特徴は、混ぜると明るくなり白に近づいていく性質がある事。(これを”加法混色”と呼びます。)

身近な物で例えると、テレビの画面やパソコンモニターなどがあります。つまり、発行体の色が『光の三原色』に当たるわけですね。

ここまでのまとめ!

絵画で使われる”絵具”は、今回でいう『色の三原色』に当たります。混ぜると暗くなる特性を持っています。

でも印象派絵画は、どれもが明るい雰囲気の作品ばかり!これまでの絵具の使い方で、明るい雰囲気を表現できるだろうか??

…おそらく、出来ないと思います。

そこで解決方法として”色彩分割”という技法が使用されたというわけです。

色彩分割は印象派作品との相性がイイ!?

印象派絵画は、光の移り変わりを表現した作品とも言われます。

屋外に出て、刻一刻と変化する自然の変化をカンヴァスに表現する。陽の当たる角度や光の強さによって、植物や波の感じは微妙に変化します。時間帯によって変化する風景を描くわけですから、印象派は”光”が大きなポイントというわけです。

事実、印象派を代表するクロード・モネやルノワール、シスレーの作品は、どれも明るい雰囲気ですしね。

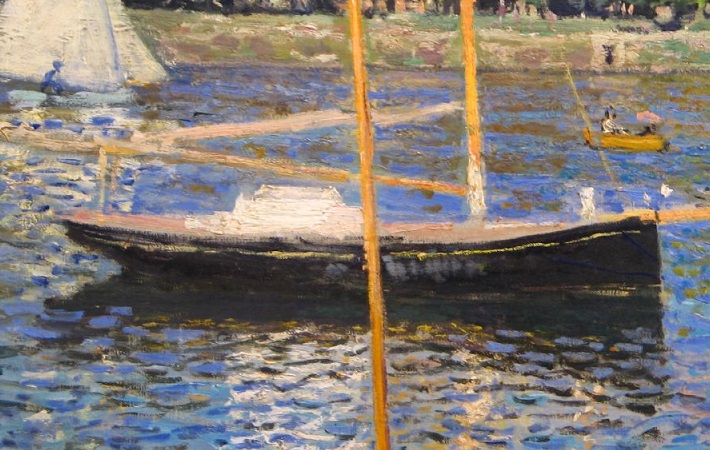

「アルジャントゥイユの橋」(1874年)クロード・モネ

・60×80cm、カンヴァスに油彩、ワシントン・ナショナル・ギャラリー所蔵

これはクロード・モネ(Claude Monet)の「アルジャントゥイユの橋」です。

全体的に明るい雰囲気なのは見て取れますが、何より素敵なのが”陽によって照らされた水面の様子”です。

「アルジャントゥイユの橋(detail)」(1874年)クロード・モネ

・60×80cm、カンヴァスに油彩、ワシントン・ナショナル・ギャラリー所蔵

水面に反射している光の揺れ具合は、私的に絶賛の言葉しか出てきませんね!

印象派は戸外で絵を描く事が多く、太陽の日によって照らされている昼間の時間帯が主でした。明るい風景を描こうというわけだから、自ずと明るい画風になるのは当然のことです。

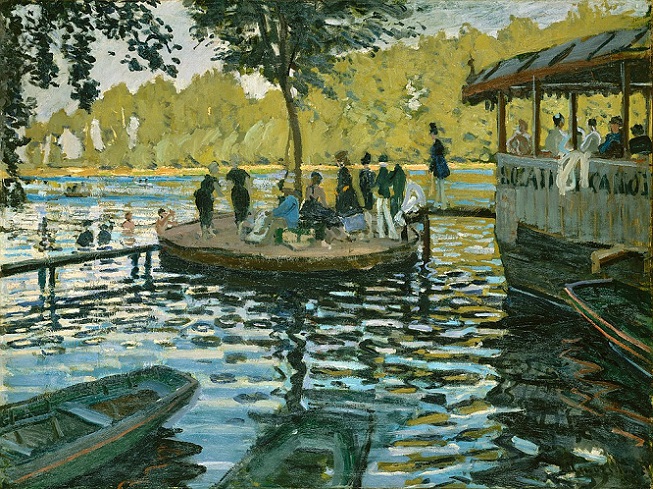

「ラ・グルヌイエール」(1869年)クロード・モネ

これはモネの「ラ・グルヌイエール」で、印象派を確立していく上で重要な作品と言われています。

光の機微をどう表現するか?

モネの試行錯誤が読み取れる作品と言われています。

絵具は混ぜると暗い色になってしまう。それでは光に照らされた水面の様子は表現できない。

そこで、”あえて色を混ぜないで描こう!”という流れになったと言われています。

絵具を混ぜる事なく、絵具を小さな点(塊)でカンヴァスに置いていく手法をとった。つまり”色彩分割(筆触分割)”です。

『色の三原色』の特性を逆手に取ったわけですね。

絵具を混ぜるのではなく、絵具を点で描いていった。結果的に明るい雰囲気を表現できるので、色彩分割は印象派と非常に相性がイイ技法だったわけです。

そして”色彩分割”には、もう一つ大きなポイントがあります。

…人間の目の錯覚を利用し、隣同士の色を混ざり合って認識させたのです。

”色彩分割”は人間の目の錯覚を利用している!?

冒頭でも話しましたが、印象派絵画は知れば知るほど奥の深い絵画だと!

これまでは色彩分割や色の特性について解説してきましたが、ここからはもう少し奥深さに触れていこうと思います。

印象派絵画は明るい雰囲気の作品を描くため、絵具を混ぜることなく、絵具を点で置いていく手法をとりました。

実はここに”人間の目の錯覚”が上手く利用されているというわけです。

僕ら人間は、無意識に目が錯覚というか認識してしまうと言われています。

隣あわせに置かれた色を遠くから見ると、色が混ざり合って一つの色と認識してしまう。つまり”視覚混合”という目の錯覚です。

この錯覚を上手く利用し、絵画に取り入れたのが”ジョルジュ・スーラ(Georges Seurat)”を代表する点描画です。

「グランド・ジャット島の日曜日の午後」(1884‐86年)ジョルジュ・ルーラ

・207.6×308cm、カンヴァスに油彩、シカゴ美術館所蔵

これは言わずと知れたスーラの代表作「グランド・ジャット島の日曜日の午後」。

パリのセーヌ川の中州で過ごしている人々の様子を描いたもの。まるでドット絵の様なデジタルチックな感じが特徴的ですよね。

”点描画”は異なる色の点を、隣り合わせで配置して描く技法の事で、スーラをはじめポール・シニャックやカミーユ・ピサロも用いていた技法です。

近くで見ると点の集合体にしか見えないけれど、でも作品を遠くから見ると色が混ざって見えてくる。

作品との距離感も、鑑賞の大きなポイントの様ですね!

私がおススメする印象派絵画の鑑賞方法!

印象派の作品は色彩分割という技法を使っている場合がほとんどで、スーラの点描画はその最たる例です。

点描画の最後で話しましたが、作品との距離感は鑑賞の大きなポイント!です。

「エトルタ、アヴァルの崖」(1885年)クロード・モネ

・65×92cm、カンヴァスに油彩、イスラエル博物館所蔵

…作品に近寄って、じっくりと絵具の置かれ方や筆づかいを観察する。

そしてちょっと離れた場所から、作品全体を眺める。すると色彩分割と人間の目の錯覚によって、色が混ざり合い調和した風景の姿が目に映ります。

これは実際に美術館行って体感しないと分からないですが、距離感で作品を鑑賞してほしい!が私のおススメです。

「印象、日の出」(1872年)クロード・モネ

最初の頃の印象派は”中途半端”、”未完成”といった散々たる評価でした。当時のアカデミーには全く受け入れられなかった絵画でした。

それがどうでしょう!?

印象派の技法や特徴が分かってくると、中途半端どころか、物凄く奥深く絵画なのが実感できると思います。

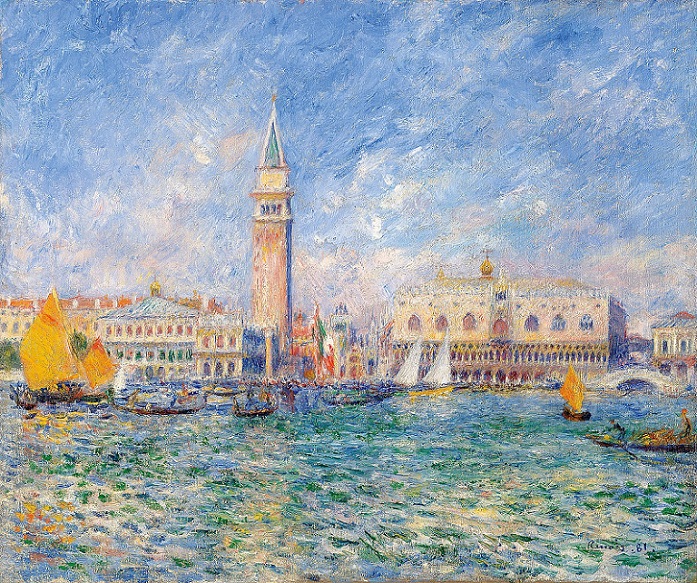

「ヴェネツィアのドゥカーレ宮殿」(1881年)ピエール=オーギュスト・ルノワール

・54×65cm、カンヴァスに油彩、クラーク美術館所蔵

だから印象派は、何年経っても色あせる事がないんでしょうね!

最後に、ちょっと余談…

印象派が誕生した時代背景を見ていくと、カラー写真の技術の誕生と重なる部分があります。

ご存知の通り、写真は目の前の風景を瞬時に形にする事が出来ます。

つまり、一瞬でそのままの風景を”写真”で表現できます。

これは当時の芸術界にとって、脅威だったのでは?と思って仕方がないのです。

さて、ここからは私の考えになりますが、印象派の誕生は”写真”の誕生とも関係があると思っています。

…絵画でありのままを描くにも限界がある!

でも絵画には絵画なりの良さもあるのではないか!?

それなら絵画の味わいで自然の機微を表現しよう!!と。

こう考えると、当時の印象派画家たちの挑戦的な意欲も見えてきませんか??

さて、今回の話でちょっとは印象派のイメージも変わったかと。

となれば、美術館に行って印象派作品を味わってみるのもイイかと思います。

これまでと違った印象を感じられるかもしれませんよ!!

※ここで扱っているイラストや作品画像はpublic domainなど掲載可能な素材を使用しています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

とてもわかりやすかったです。

ありがとうございました。

途中でまとめてあるのが理解を深める上でとても役立ちました。

私はいま新印象派について調べています。

あなたの記事をいくつか読みました。

まとめて、わかりやすくしていただいて

ありがとうございました!!

コメントありがとうございます。そう言って頂けると、嬉しいです。^^

日々試行錯誤の連続ですが、こういったコメントは大変励みになります!