- 2023-4-26

- Artwork (芸術作品)

- コメントを書く

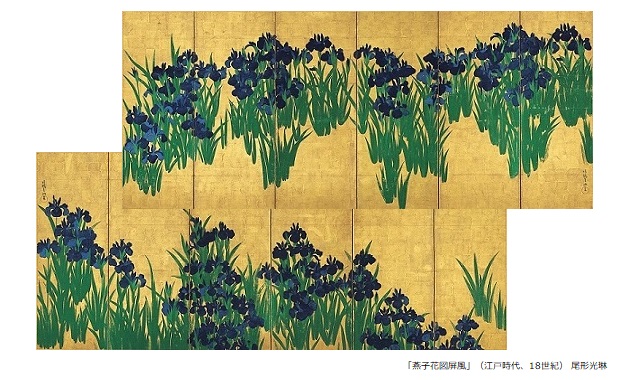

尾形光琳を代表する作品に国宝「燕子花図屏風」があります。

現在は根津美術館に所蔵されていて、限られた時期にしか公開されない代物。もちろん国宝だからというのもありますが、ぜひ一度は観てほしい作品だと思っています。

というか私的に言わせれば、一度と言わず何度も観てほしいと思っています。

「燕子花図屏風」は琳派を象徴する作品でもあるので、見れば観るほど、知れば知る程その奥深さが身に染みて分かってくるからです。

実はこれがきっかけで私は、琳派の魅力に惹かれたわけですが…。

|

【 目次 】 ・尾形光琳の「燕子花図屏風」は、何が凄いのだろう! |

というわけで今回は、琳派を象徴する作品「燕子花図屏風」について、私が思う魅力も交えながら解説していこうと思います。

光琳の「燕子花図」は、日本だけじゃない!?

尾形光琳(おがたこうりん)は、江戸時代中期頃に活躍した画家です。

万治元年(1658年)ー享保元年(1716年)

”琳派”を語る上でも非常に重要な人物で、代表作に根津美術館に所蔵されている「燕子花図屏風」があります。

光琳の作品の中でも、1・2を争うくらい有名ですから、おそらく知らない人はいないのでは?と思います。

ところで「燕子花」を描いた作品ですが、他にもあるのは知っていましたか?

アメリカのメトロポリタン美術館にある「八橋図屏風」がそれです。

「八橋図(六曲屏風一双)」(江戸時代、18世紀頃)尾形光琳

・紙本金地着色 6曲1双、メトロポリタン美術館所蔵

作品名は違うにせよ、描かれている”カキツバタ”は根津美術館のとほぼ同じ。

構図が違うだけで、こうも雰囲気が違うのもオモシロイですね。シンプルな画風だから、なおさらなのかもしれませんが。

所蔵されている場所が日本とアメリカと離れているので、両方を一度に鑑賞するのは難しいかもしれない。でも”いつか2つを比べて鑑賞したい!”ものですね。

さて今回解説する「燕子花図」の凄さ!ですが、根津美術館の「燕子花図屏風」を取り上げて話していきます。

実際に何度も観ている作品だからこそ、私目線で解説できると思っているからです。

尾形光琳の「燕子花図屏風」は、何が凄いのだろう!

尾形光琳(おがたこうりん)は、江戸時代中期頃に活躍した画家です。

万治元年(1658年)ー享保元年(1716年)

代表作は今回紹介する「燕子花図屏風」以外に、「紅白梅図屏風」や「風神雷神図屏風」などがあります。

どれも非常に装飾的で、シンプルな構図が特徴的!

そしてデザイン性は現代にも通じると言われるくらいで、時代を感じさせない鮮度感も忘れてはいけない特徴だと思っています。

でも、どうでしょう!?

画風がシンプル過ぎるためかもしれませんが、凄そうな作品には見えないかもしれませんね。

そういった意味でも、”琳派”は背景を知るのが大切だと!

すると、「燕子花図屏風」の凄さも分かってくると思います。

1、背景で使用されている金(金箔)が凄い豪華!

「燕子花図屏風(右隻)」(江戸時代、18世紀)尾形光琳筆

(各)縦151.2×横358.8cm、紙本金地着色 6曲1双、根津美術館所蔵

まず1つ目に押さえてほしいポイントは、使用されている金箔の量です。

私も実際に根津美術館に行った際、大まかですが使用されている金箔の枚数を数えた事があります。

すると、驚き!

1つの扇で少なくとも15×6=90枚はあって、それが全部で12扇ですから。単純計算で、左右合わせて1,000~1,200枚はあると思います。

ちなみに「燕子花図屏風」が制作された当時は、金箔の生産や販売が厳しく統制されていた時代だったそうです。今よりもかなり金箔が高価だった可能性がありますね。

参考ですが、現在Amazonで「工芸用の金箔(24K)10枚」が約5,000円位(2023年4月時点)するようです。

仮に1,000枚で考えると、金箔だけでも50万円は掛かる計算になりますね。現在で50万でも、当時はもっと価値があり高価だったと考えると…。一体いくら掛かったのだろう!?

シンプルな構図ゆえ、あまり気が付かないですが、実は物凄く贅沢な屏風だというのが分かりますね。

2、金箔にも負けないくらい高価な絵具・材料!

燕子花に使われている絵具も、かなり贅沢なのも忘れてはいけません。

あれだけ背景に金箔を使用しているにも関わらず、燕子花の絵が負けないくらい発色が良いからです。

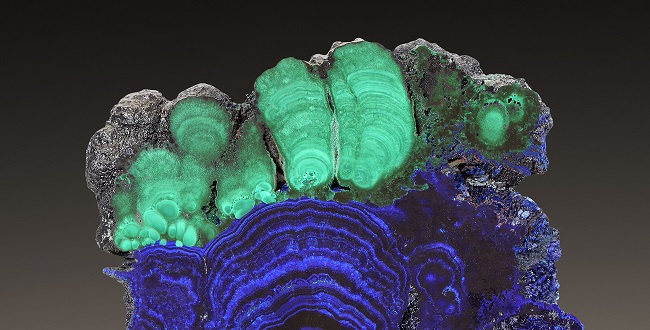

実は花の群青や葉っぱの緑青(ろくりょう)も、どちらも鉱物を砕いて使用しているそうです。つまり燕子花という絵は、宝石で描かれていると言っても過言ではないのです。

・葉っぱの緑青:孔雀石【マラカイト(Malachite)】銅の二次鉱物

…孔雀石の名の由来は、模様が孔雀の羽に似ている事から。古代エジプトでは、クレオパトラがアイメイクに使用していた事でも知られています。

・花の群青色:藍銅鉱(らんどうこう)【アズライト(Azurite)】銅の二次鉱物

…孔雀石と化学式は似ているが、産出は孔雀石に比べてはるかに少ないため貴重とされています。

「燕子花図屏風、右隻(detail)」(江戸時代、18世紀)尾形光琳筆

燕子花の花には、クレオパトラも使用していたとされる”孔雀石”が、葉っぱには孔雀石よりももっと貴重な藍銅鉱が使用されている。

燕子花が金箔に負けないくらい発色が良い!のも頷けますね。

構図も色味も非常にシンプルな「燕子花図屏風」ですが、金も群青も緑青もすべて宝飾が使用されていると考えたら、いかに贅沢な屏風かが分かると思います。

当時材料だけでいくら掛かったかは分かりませんが、相当な値段だったに違いない!と。

それなりに財力のある注文主の依頼で制作したのだろう?こういった予想もできますね。

3、絵柄をパターン化するという斬新さ!

「燕子花図屏風(右隻)」(江戸時代、18世紀)尾形光琳筆

同じ絵柄を繰り返す…

もしくは”絵柄のパターン化”と言ったほうが分かりやすいでしょうか。

この技法は「燕子花図屏風」を語る上では外せないポイント!だと。

日本画や西洋絵画でもそうですが、繰り返し同じ絵柄を使うケースってあまり見かけないと思います。それゆえ、なかなか気が付かない特徴でもあるわけです。

でも裏を返せば、尾形光琳の斬新さ!垣間見れるわけですね。

こういったアイデアを取り入れたのも、光琳の家が呉服商だったのも、大きな理由だろうと思っています。

現在では”屏風”は芸術というイメージがあると思います。

でも本来は部屋の仕切りなどに使用された、今で言う”調度品(インテリア)”の様な物。屏風がインテリアだと考えると、「燕子花図」の様に同じ絵柄を使う技法は、非常に理にかなっていると思えてならないのです。

毎日見ていても見飽きる事がなく、インテリアとして部屋も装飾してくれる。

しかも屏風自体も芸術性に富んでいるわけですから!

琳派とインテリアの相性が抜群にイイのが分かると思います。

「燕子花図屏風(左隻)」(江戸時代、18世紀)尾形光琳筆

(各)縦151.2×横358.8cm、紙本金地着色 6曲1双、根津美術館所蔵

こうやって見ていくと、尾形光琳は画家でありながら、インテリアデザイナーでもあった!と思えて仕方ない。

光琳が「燕子花図屏風」を描いた背景には、前提として”屏風=インテリア”という認識がベースにあったんでしょうね。

何度観ても見飽きる事がなく、しかも見れば観るほど作品自体の凄さも分かってくる。

まだ「燕子花図屏風」を見た事のない人は、ぜひ一度見てほしいものですね。

光琳の「燕子花図屏風」は、いつ・どこで見れるの!?

現在”根津美術館”に所蔵されている「燕子花図屏風」ですが、毎回展示されているというわけではありません。

基本的に国宝でもありますし、実は根津美術館にはカキツバタが咲く庭園もあるので、この時期に合わせて展示される場合が多い様です。

そういった意味でも、観れるだけでも非常に貴重いうわけですね。

もちろんこのタイミングを見計らって、美術館へ行く人も多いので、通常よりも混みある可能性はあると思いまいす。でも観る価値はあります。

|

【 特別展「国宝・燕子花図屏風 デザインの日本美術」 】 ・会期:2024年4月13日(土)~5月12日(日) ※前回は展覧会名「燕子花図屏風 光琳の生きた時代」で、2023年4月15日(土)~5月14日(日)に開催しました。 |

私の理論にはなりますが、琳派はシンプルな画風ゆえ、1回や2回ではその凄さはなかなか理解できないと思っています。回数を重ねる度に、深みと凄さが分かってくると。

毎年観に行ってほしい!のは、こういった理由があるからです。

毎年カキツバタの咲く時期に合わせて開催するので、同時に花を咲かせたカキツバタ花も一緒に観に行くのも楽しいですよ。

※ここで扱っているイラストや作品画像はpublic domainなど掲載可能な素材を使用しています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。