- 2023-10-1

- Artwork (芸術作品)

- コメントを書く

伝説的な風狂僧を描いた禅画『寒山拾得』はご存知ですか!?

学校の教科書にも載るくらいですから、おそらくほとんどの人は見た事はあるでしょう。でもどういった作品で、意味なのか?まで知っている人は少ないかと。

雪舟や周文、河鍋暁斎らといった誰もが知る画家も描いていて、最近だと横尾忠則さんも約100点もの作品を描いているくらいです。

こうやって名を挙げただけでも、いかに日本で好まれてきた題材なのかが分かります。

今回は東洋版宗教画『寒山拾得』について、私なりに分かりやすく解説していこうと思います。

|

【 目次 】 ・『寒山拾得』をより楽しむためには、背景知識が必要です! |

『寒山拾得』をより楽しむためには、背景知識が必要です!

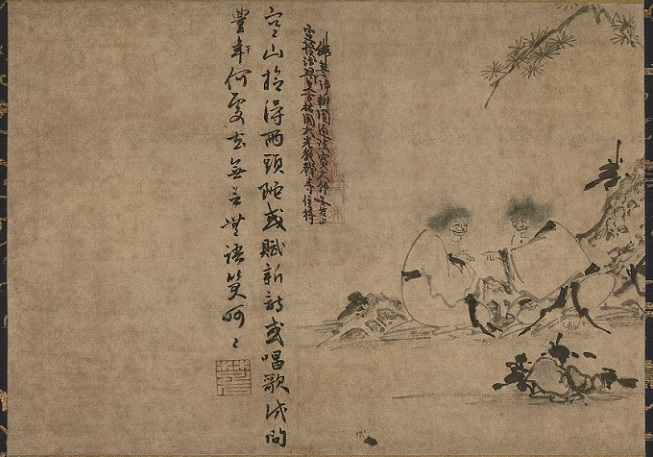

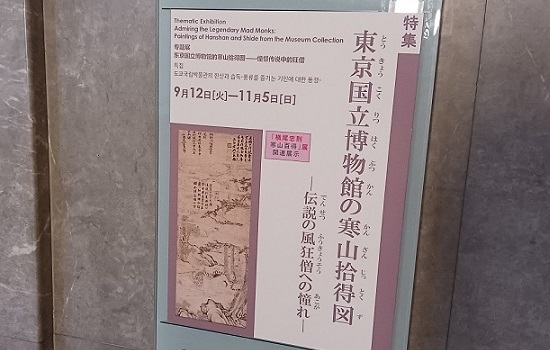

「寒山拾得図」(14世紀、元)因陀羅

・35×49.5cm、紙本墨画、東京国立博物館所蔵 ※国宝

”寒山拾得”で一番知られていると言えば、因陀羅(いんだら)の作品だと思います。教科書?などで、見かけた人も多いでしょうね。

”因陀羅(Yintuoluo)”は、中国の元末頃の高僧と言われています。出生地や没年など不明な点は多いですが、現存している款記(かんき)によると法名は壬梵因(じんぼんいん)で、開封の大光教禅寺に住していたと言われています。

でも、どんな人物を描いた作品なのか?

詳しく知っている人って、あまりいないでしょうね。

『寒山拾得』は禅画と呼ばれ、西洋で言う”宗教画”の様なものです。

宗教画を見た人なら分かるでしょうけど、描かれている人物や背景の知識がないと、ちょっと分からなかったりしますよね。

「寒山拾得図」(17世紀、江戸時代)狩野山雪

・墨画、真正極楽寺所蔵 ※重要文化財

もちろん宗教画と同じ様なものですから、人物を特定する”持ち物(アトリビュート)”なるモノも存在します。

宗教画では十字架や骸骨などで人物を特定できるように、『寒山拾得』でもどちらが寒山で、拾得なのか??が分かるわけです。

こうやってみると、最低限の知識や背景は知っておいた方がイイのが分かるかと。

今まで以上により深く!より楽しむためにも、背景知識の必要性は分かってもらえたかと思います。

『寒山・拾得』について解説! そしてアトリビュートは?

さて”寒山・拾得”は、中国の唐の時代に天台山の国清寺に住んでいたとされる伝説の風狂僧を言います。

伝説上ですから、実在していたかどうかは分からない。でも伝説化するって事は、元ネタとなる人物は存在していただろうと私は思っています。

ちなみに、”風狂(ふうきょう)”という言葉ですが、意味は「常軌を逸した様な、もしくは気が狂った」となります。言葉の意味だけを見ると、あまり良い意味には思えない。

でも中国の禅宗では、悟りの境地として肯定的に捉えられている様です。

寒山・拾得(かんざん・じっとく) Hanshan Shide

中国、唐末頃、天台山国清寺に住んでいたという二人の隠者。寒山は文殊(もんじゅ)菩薩の、拾得は普賢(ふげん)菩薩の化身ともいう。『寒山集』などの詩集や説話が流布し、主として禅宗絵画の画題とされた。破布、 蓬髪(ほうはつ)の二人が笑ったり、詩を吟じたりする姿、あるいは経典を持つ寒山と箒(ほうき)を持つ拾得などを双幅または同一画面に描く。豊干(ぶかん)と虎を加えて4者が眠る図を四睡図という。寒山・拾得図は北宋時代に始まるとされ、南宋ー元時代に流行し、梁楷(りょうかい)、牧谿(もっけい)、顔輝(がんこう)因陀羅(いんだら)などが描いており、日本では可翁(かおう)、伝周文、明兆(みんちょう)、霊彩、海北友松(かいほうゆうしょう)、狩野派、曽我蕭白などの作品が知られる。

・出典元:『新潮 世界美術辞典』

上の解説を見ると、常軌を逸した行動もそうですが、身なりも相当酷いのが分かります。

”破布”で”蓬髪(ほうはつ)”とあるので、服はボロボロで髪は伸びきってボサボサという有り様!

※蓬髪(ほうはつ)は、よもぎの様に伸び、乱れた頭髪を意味する言葉。

見た目はよく言えば仙人?悪く言えば、乞食という姿でしょうか。

しかも笑ったり詩を吟じたりと、僕らが思う僧侶のイメージとは程遠い感じです。

見た目も良くなく、それでいて行動も常軌を逸しているわけだから、”風狂僧”という言葉もシックリくるかと。

でもそんな2人ですが、実は凄い人物だったりします。

寒山は文殊菩薩(もんじゅぼさつ)の化身とも言われていて、一般的に経典(巻物)を持っている姿で知られています。対して拾得は普賢菩薩(ふげんぼさつ)の化身で、箒(ほうき)を持っている姿で描かれる事が多い。

見た目で判断しては駄目!という意味もあるのだろうと思います。

ちなみに、寒山は経典(巻物)を持っていて、拾得は箒を持っている姿で描かれる場合が多いので、人物を特定するキーワード!”アトリビュート”にもなるわけです。

この持物を覚えておくだけでも、寒山と拾得の区別が付けられるかと思います。

見た目も行動も常軌を逸してはいるけれど、世間から離れ超越した生き方をしている事から、”脱俗”…

つまり、悟りの境地に達した僧と言われるわけです。

中国や日本で好まれて描かれる題材なのも頷けますね。

西洋における宗教画もそうですが、重要なエピソードや人物は頻繁に描かれる傾向にある。題材に違いはあるにせよ、東洋も西洋も宗教画に対する捉え方は共通しているって事でしょうか。

こういった違いや共通点が知れただけでも、”寒山・拾得”の話から、東洋と西洋の違いや共通点が発見できるのも、実にオモシロイものですね。

”悟りの境地に達した僧!?”と思いながら、作品を観てみよう!

「豊干禅師」(19世紀、明治時代)河鍋暁斎 ※「東京国立博物館の寒山拾得図 ― 伝説の風狂僧への憧れ ― 」にて

宗教画は背景の知識が分かると、より深みが増してくる!

これぞ宗教画の醍醐味で、オモシロさだと思っています。単なる乞食みたいな2人じゃないって事です。

”脱俗”…

世間から離れ超越した生き方は、本来の人間らしい生き方なのかもしれない。

2人に対する見方が変われば、作品のイメージも違ってくるかと思います。

締めに、まとめと私の解釈

現代では四字熟語的に扱われる事もある様ですが、私が思う”寒山拾得”の解釈としては…

人は見た目で判断してはいけないという教訓的な意味合いで捉えています。

そして「寒山拾得図」を観ていくと、ふと今の自分が馬鹿らしく思えてきたりします。

「寒山拾得図」(15世紀、室町時代)伝周文筆 / 春屋宗園賛

・99.6×36.9cm、紙本墨画、東京国立博物館所蔵 ※重要文化財

人生って存分に楽しむためにあるなら、外見や見た目にこだわる必要はないんじゃないの?と。

そういった意味でも「寒山拾得」は僕らに、自分らしい生き方を教えてくれている感じがするわけです。意味や背景が分かると、宗教画(禅画)って実にオモシロイものですね!^^

ちなみに、周文の『寒山拾得図』は現在国宝に指定され、東京国立博物館に所蔵されています。先日東京国立博物館(トーハク)で「伝説の風狂僧への憧れ」という展覧会名で、「寒山拾得図」が展示されていました。

また横尾忠則さんの「寒山百得」展も開催していました。

よかったら、こちらも参考にどうぞ!

今回の話で、ちょっとは”寒山拾得”に興味が湧いてきた方もいるかと思います。

これをきっかけに、より禅画の魅力に迫ってみるのもイイと思います。

※ここで扱っているイラストや作品画像はpublic domainなど掲載可能な素材を使用しています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。