- 2017-1-30

- Artwork (芸術作品), Word (用語)

- コメントを書く

一口に”ルネサンス美術”と言っても、地域によって様々な画風が存在していたのはご存知ですか!?

”ルネサンス(Renaissance)”は14世紀から16世紀頃に、ヨーロッパ各地で起こった古典古代の文化を復興させようという運動です。ただ運動が広範囲に広まっただけに、地域によって特色が現れてきたのも事実。

代表的なところでは、ヴェネツィア派とフィレンツェ派の2つに絞られるでしょうか。

今回は”美術通”に近づくための第一歩として、ルネサンス美術の地域性について深掘りしていこうと思います。

|

【 目次 】 ・”フィレンツェ派”と”ヴェネツィア派”の違いを端的に! |

”フィレンツェ派”と”ヴェネツィア派”の違いを端的に!

まずは”フィレンツェ派”と”ヴェネツィア派”の大まかな違いから話していこうと思います。

違いを一言で言うなら、キッチリ描くか、感覚的に描くかになるでしょうか。

作品を見ると違いがよりはっきりと分かると思うので、フィレンツェ派を代表するフィリッポ・リッピ(Filippo Lippi)から見てみようと思います。

「聖母戴冠」(1441‐1447年頃)フィリッポ・リッピ

・200×287cm、パネルにテンペラ、ウフィツィ美術館所蔵

例として「聖母戴冠(せいぼたいかん)」を挙げてみましたが、見ての通り非常にキッチリと描かれているのが分かるかと。フィレンツェ派は構図を練ってデッサンしてという風に、計画性を持って描いていく方法をとっていました。

ちなみにご存知の人も多いと思いますが、フィリッポ・リッピはボッティチェリの師匠で、ルネサンス中期頃に活躍した画家です。

「ダナエ(Danae)」(1560‐1565年頃)ティツィアーノ・ヴェチェッリオ

・129.8×181.2cm、カンヴァスに油彩、プラド美術館所蔵

対してヴェネツィア派は”感覚的”でした。

代表する画家にティツィアーノ・ヴェチェッリオ(Tiziano Vecellio)がいますが、作品からも違いは一目瞭然だと思います。輪郭線はなく、よく言えば伸び伸びとした感じに見えます。悪く言えば、曖昧というか流動的ですね。

ヴェネツィア派はデッサンすることなく、いきなり絵具で描くという方法をとっていました。場合によっては製作途中で変更したりと柔軟性に溢れていたのです。

こうも地域によって違いがハッキリ表れるのもオモシロイですね!

単にルネサンスを”古典古代の復興”で片づけてしまうのは、実に勿体ない。地域性の違いが分かると、よりルネサンス美術の奥深さが分かってくるかと思います。

”フィレンツェ派”の特徴と代表する画家は?

14~16世紀頃、つまりルネサンス(Renaissance)の時期、イタリアで最も栄えていた都市が”フィレンツェ”でした。

当時フィレンツェは金融業や商業が盛んで、人もお金も集まり活気のある都市でした。

自ずと芸術家も集まり、文化レベルも高かったというわけです。代表する画家にダ・ヴィンチやミケランジェロがいる事からも、当時の文化的レベルの高さが伺い知れると思います。

事実、ルネサンス美術はフィレンツェを中心に発展し、そして各地へ展開していったという経緯がありました。

フィレンツェ派の特徴は?

先ほどちょっと触れましたが、一言で言えば”キッチリとした画風”が特徴です。

フィレンツェ派は構図やデッサンをとても重要視していました。しっかりと構想を練って、そしてデッサンして描いていくと言う方法をとっていたのです。それに当時のフィレンツェは建築や解剖学、科学なども進んでいたので、絵画に立体感や遠近感を取り入れていたのも大きな特徴です。

「チェステッロの受胎告知」(1489年頃)サンドロ・ボッティチェリ

・150×156cm、パネルにテンペラ、ウフィツィ美術館所蔵

一般的にフィレンツェ派はデッサン重視と言われますが、私の解釈では”知性的な画風”という感じがします。当時の文化レベルの高さが、そのまま絵画に反映された感じでしょうか。

フィレンツェ派を代表する画家は?

真っ先に挙げるべき画家と言えば、レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロになるでしょう。何せ3大巨匠と言われるほどですから。

それからサンドロ・ボッティチェッリ、フィリッポ・リッピなどが続く形になります。とはいえ、どれも巨匠と呼ぶにふさわしい面々です。美術好きな人間からすると、名を見ただけでも鳥肌が立ってしまうほど!

当時のフィレンツェ派の芸術レベルの高さが伺い知れますね。

|

(代表する画家) ・ジョット・ディ・ボンドーネ(Giotto di Bondone)、1267‐1337年 |

「受胎告知」(1443年頃)フィリッポ・リッピ

・203×186cm、アルテ・ピナコテーク所蔵

ちょっと余談になりますが、フィリッポ・リッピは修道士、つまり聖職者でした。にも関わらず修道女ルクレツィア・ブティと駆け落ちし、修道院を出禁となる問題を起こしてしまったのです。ボッティチェリの師匠でもあり、画家として高く評価されている一方、私生活は自由奔放な面があったのは有名な話です。

「ハルピュイアの聖母」(1517年)アンドレア・デル・サルト

・208×178cm、木に油彩、ウフィツィ美術館所蔵

”ヴェネツィア派”の特徴と代表する画家は?

”ヴェネツィア派”は、ルネサンス期の15世紀~16世紀頃に広まった芸術運動です。

現在では「水の都」のイメージが強い都市”ヴェネツィア”ですが、当時から海運が非常に盛んな地域でした。商業都市として栄えていたフィレンツェとは対照的に、地形を生かして交易などで栄えていたのです。

もちろん同じルネサンス期でありながら、芸術面においても対照的でした。地域によってこうも画風が違うのも、ルネサンス美術の面白さだろうと思います。

ヴェネツィア派の特徴は?

さて特徴はというと、一言で表現するなら”感覚的”でした。

基本的にデッサンをせず、直接絵具で描くという手法をとっていました。場合によっては、制作の途中で構図や形を変更することもあったとか。非常に流動的で自由で、画家の感覚が重要視された画風でした。

フィレンツェ派のデッサン重視で計画的な画風とは、全くの逆だったというわけです。

「嵐(ラ・テンペスタ)」(1505‐1507年頃)ジョルジョーネ

・82×73cm、カンヴァスに油彩、アカデミア美術館所蔵(ヴェネツィア)

ジョルジョーネの「嵐(ラ・テンペスタ)」は、現在ヴェネツィア派を象徴する作品の一つと言われています。

というのも、製作途中に描き直しの跡があったのが発見されたから。画家の感覚と自由な描き方が、絵画に表現されているわけです。

ヴェネツィア派を代表する画家は?

現在ヴェネツィア派を代表する画家と言えば、巨匠”ティツィアーノ(Tiziano Vecellio)”が真っ先に挙げられます。

というか、当時からイタリアでも売れっ子の画家でしたし、その後に与えた影響力も計り知れないものがあります。私が思うに、”絵画史上、最も天才な画家”と言っても過言ではないと。

そしてもう一人重要な画家として、ジョルジョーネの存在も忘れてはいけない。ティツィアーノの先輩にあたる画家で、現在ではヴェネツィア派の第一人者とも言われている程ですから。

|

(代表する画家) ・ジョルジョーネ(Giorgione)、1477‐1510年 |

「ディアナとアクタイオン」(1556‐1559年頃)ティツィアーノ・ヴェチェッリオ

・185×202cm、カンヴァスに油彩、スコットランド国立美術館所蔵

よく知られるエピソードですが、ティツィアーノはほとんどデッサン(素描)をしなかったと言われています。直接キャンバスに絵具で描く方法をとっていた事からも、画力の高さが伺い知れますね。

そして劇的で躍動感に溢れ、色彩感覚にも優れていた点も見逃せない。私が”絵画史上、最も天才な画家”と言う理由も分かってもらえるかと。

「フローラ(Flora)」(1515年頃)ティツィアーノ・ヴェチェッリオ

・79×63cm、カンヴァスに油彩、ウフィツィ美術館所蔵

これはティツィアーノの代表作「フローラ」で、以前日本でも公開された作品です。

※”フローラ”という女性はローマ神話に登場する花と春の女神です。

私が実際に絵を見た印象ですが、本当に美しい!の言葉しか出てきませんでした。

花と春の女神を題材にした作品なので、美しいのは当然でしょうけど、なにより肌の描写に深みと美しさが凝縮されている感じがします。ティツィアーノはこの絵を描くのに、何度も塗り重ねて描いたと言います。

流動的で感覚を重視する”ヴェネツィア派”だから成し得た傑作でしょうね!

「眠れるヴィーナス」(1510‐1511年頃)ジョルジョーネ

・108×175cm、カンヴァスに油彩、アルテ・マイスター絵画館(ドレスデン)

ジョルジョーネはヴェネツィア派の第一人者で、ティツィアーノにも多大な影響を与えた画家と言われています。

本当ならもっと脚光を浴びてもイイと思うのですが、如何せん生い立ちや作品の記録など謎に包まれている部分が多い。しかも33歳という若さで亡くなっているのも惜しい。もっと長生きしていれば、ティツィアーノを超える傑作を残していたかもしれないのに…。

実に、惜しい画家だと思いますね。

「ユディトとホロフェルネス」(1579年)ティントレット

・188×251cm、カンヴァスに油彩、プラド美術館所蔵

なぜルネサンスでも、地域によって違うのだろう?

同じルネサンス期の美術でありながら、ヴェネツィア派とフィレンツェ派で画風も大きく違う。

一口に”ルネサンス美術”は”古典古代の復興”と片づけてしまうのは、本当に勿体ないと思います。

さて、それにしてもなぜ地域によって、こうも違いが生まれたのか?

理由の一つとして、当時画家たちのパトロンの存在が大きいと思っています。

※パトロン(patron)…支援者、後援者という意味。

現代でもたまに聞く言葉だと思いますが、当時パトロン(支援者)の多くは権力者や経済的影響力のある人間が多かった。画家は依頼者の意向を汲んで制作しますから、当時のパトロンの意向や政治的背景が絵画に現れてきたのでは?と思っています。

そしてもう一つは、フィレンツェとヴェネツィアの地域性が大きい!と思っています。

当時のフィレンツェは金融や商業で栄えていたので、はっきりとメリハリがある絵が受け入れられたのかもしれませんね。逆にヴェネツィアは貿易で栄えた都市で、異国の文化や様式を柔軟に受け入れていたと思います。良い意味でゆるさと自由さが、絵画にも表現されていたのかもしれませんね。

それにヴェネツィアは水で囲まれていた地域で、湿気も多かったそうです。壁画よりも持ち運びができる絵画の方が好まれていたと言います。

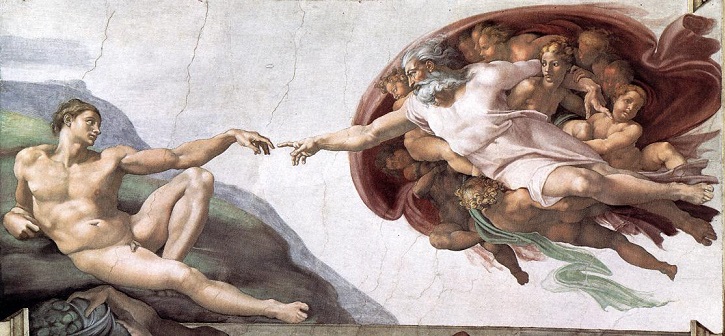

「アダムの創造(detail)」(1510年)ミケランジェロ・ブオナローティ

・280×570cm、フレスコ画、システィーナ礼拝堂(ヴァチカン)

”計画的にキッチリと描いた知性的画風”が特徴のフィレンツェ派。そして対照的に”感覚重視で、自由で流動さが持ち味”のヴェネツィア派。

同じルネサンス美術でも、ヴェネツィアとフィレンツェで大きく違いがある!これもルネサンス美術の面白さで醍醐味だと思っています。

ちょっとは”美術通”に近づいた感じがしませんか?

また美術館で作品と対面した際は、今回の話を参考にしてみるのもイイかと思います。

※ここで扱っているイラストや作品画像はpublic domainなど掲載可能な素材を使用しています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。